日時:令和4年8月7日 14:30〜16:30

会場:北白川小学校ふれあいサロン

講師:澤田清人(左京区保護司会保護司)

題名:「学校は社会の縮図」

~しんどさを抱えながらも子どもたちは頑張っている~

❖講師略歴

1961年2月6日 京都市左京区北白川に生まれ

京都教育大学卒業後、京都市立洛東中学校教諭として着任(1984)され、京都市立弥栄中学校で教頭時代(2004~2005)に人権劇の取組がNHK教育TV(わくわく授業)、総合TV(人間ドキュメント)で紹介される。

2007年 京都教育大学大学院連合教職実践研究科「授業力高度化コース」講師

2009年 立命館大学非常勤講師「道徳教育の研究Ⅰ」担当

2010年 京都市立花山中学校校長

2015年 京都市立向島中学校校長

2017年 京都市立二条中学校校長

2021年 保護司拝命、左京地区に配属

2022年 京都産業大学教職課程教育センター職員 京都文教大学非常勤講師

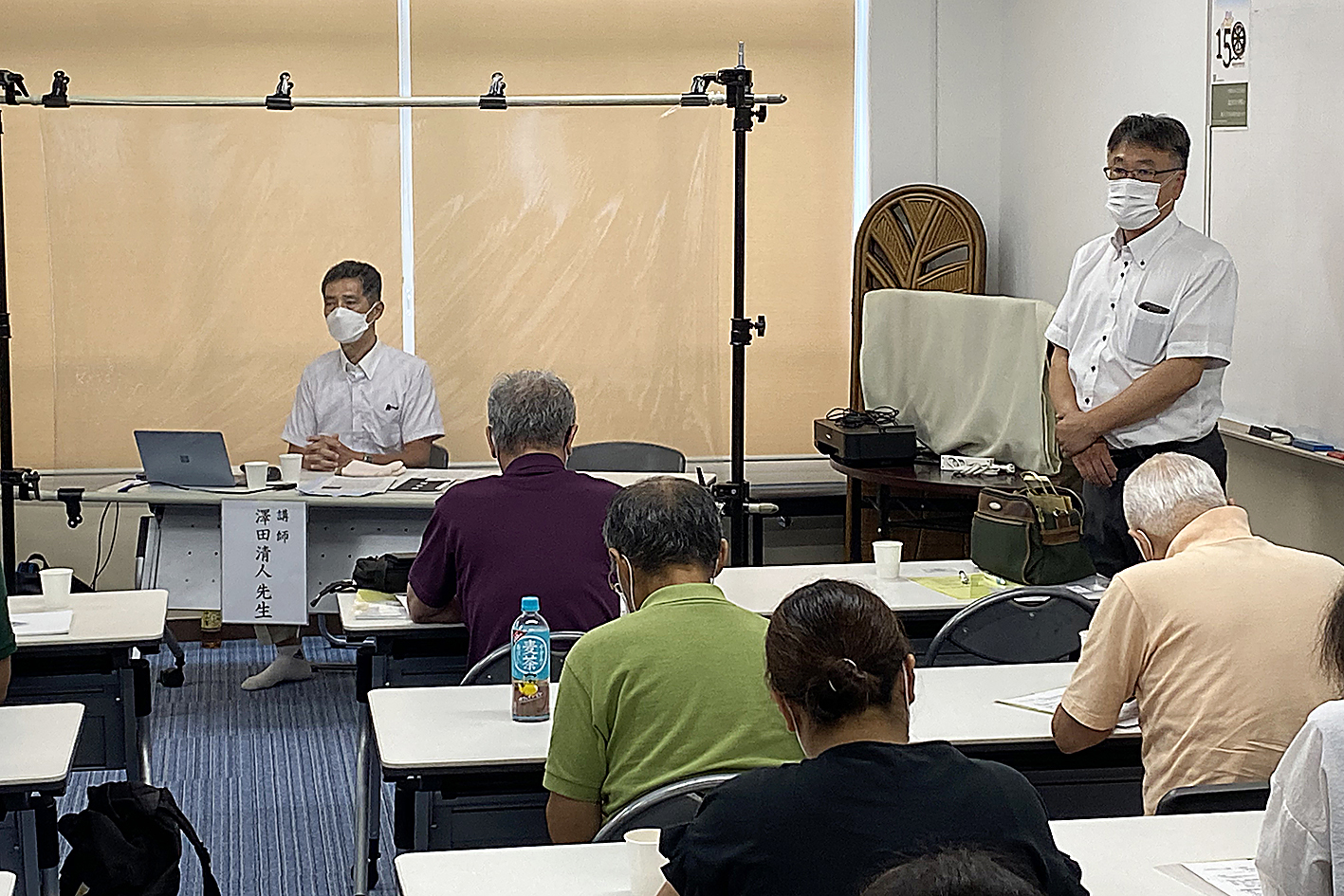

司会高橋保護司あいさつ 澤田清人先生 講演

今回の講演にあたり、講師の前面に飛沫防止の透明シートを設置させていただきました。

コロナ禍ですので、マスク着用での講演が常となっていますが、講演内容から、講演中の表情も見ていただくことが重要と考えたための処置です。

❖講演依頼の経緯

5月29日(日)、元新洞小学校のふれあいサロン室において北白川、葵・下鴨地域が合同で「新任保護司を囲む座談会」を開催しました。昨年11月に北白川地域の保護司として就任された澤田清人先生は中学校の教諭から教頭、校長と歴任され、学校現場での豊富なご経験を座談会でお話しいただきました。これこそ北白川ミニ集会の講演テーマに相応しい!と考え、懇親会で依頼したところ即快諾をいただいた次第です。

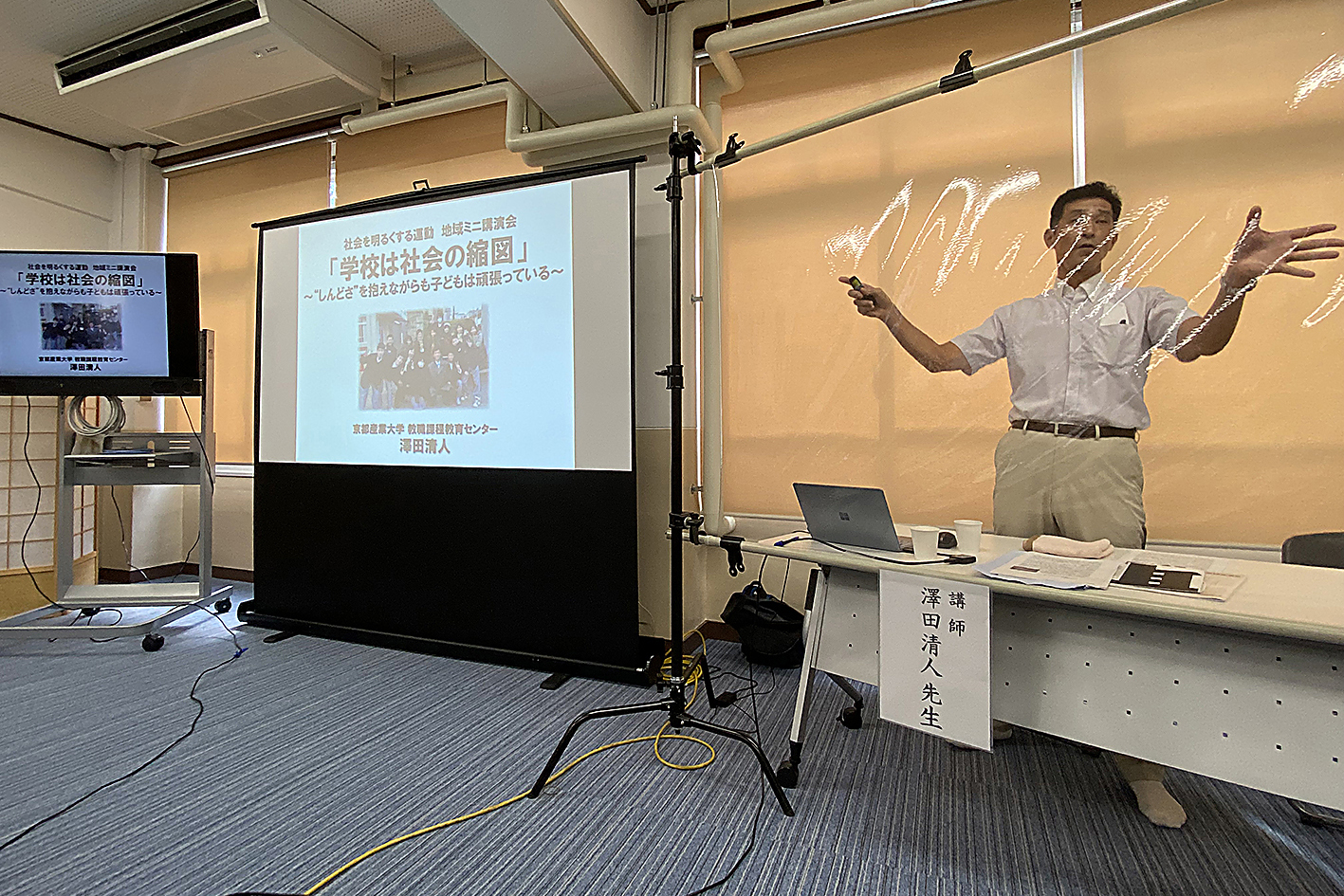

① 中学生の姿 道徳の時間の様子から(スクリーン静止画像)

講演は、中学生の道徳(主題「前向きな生き方/教材:「新しい夏の始まり」「明日を生きる 3」日本文教出版)の授業の様子をスクリーンに映し、その視聴から始まりました。

② 教育実践の裏側

「児童虐待(性的虐待)」「保護者の薬物依存(逮捕歴有)」という2つの事例を紹介されました。ここでは、「虐待が発覚したきっかけ」「子どもに対する保護処置及び保護者への対応」「それ以降の経過」についての具体的な説明がありました。このような問題が起こった場合、過去の苦い経験(保護者による常軌を逸した抗議行動)から慎重論も出るなか、“学校長の責任として腹をくくらなければならない”、つまり学校として原理原則を遵守(警察・児童相談所への通報)する毅然とした対応が必要であることを強調されました。