社会を明るくする運動左京区公開講演会は

例年、左京区役所大会議室で開催しておりましたが、本年度は参議院選挙の関係で、会場を使うことができず、京都市左京合同福祉センターの会議室で開催いたしました。

令和7年6月28日(士) 午後1時30分~3時00分

京都市左京合同福祉センター 3階大会議室

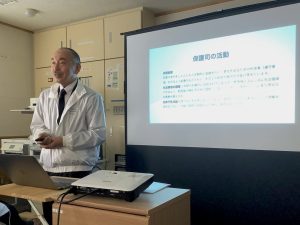

講演:藤田 博氏(京都保護観察所長)

演題: 「生きづらさに寄り添う」

~人を想うことで得られるもの〜

講演会に先立ち

京都保護観察所藤⽥ 博所⻑様から、社会を明るくする運動左京区医推進委員長森元 正純左京区長に内閣総理⼤⾂からのメッセージの伝達が行われました。

講演では京都保護観察所長藤田博氏が生きづらさに寄り添うために必要なことについて

ご自身の経験に基づいたお話をしてくださいました。

相手のことを知る→ 話しをよく聴く(傾聴)

相手の考えを尊重する→ 様々な価値観を認める

相手が望んでいることを知る→ 表面的なことにとらわれない

生きづらさに寄り添うためには「感じ取ること」が必要など

藤田所長様の温かいお話を通じて、私たちが日々地域で活動する中で、どのように人に寄り添い、心に寄り添う姿勢を大切にすべきかを改めて学ばせていただきました。今後の活動の大きな指針となる貴重なお話をしていただきました。

当日は30度を超す天候でしたが会場には75名の参加をいただき、最後まで熱心に研修していただきました。

来賓挨拶:岸本武士所長

閉会挨拶:上野修会長

司会進行:柴田敬子副会長

受付:左京南・北地区更生保護女性会・保護司会

受付:左京南・北地区更生保護女性会・保護司会

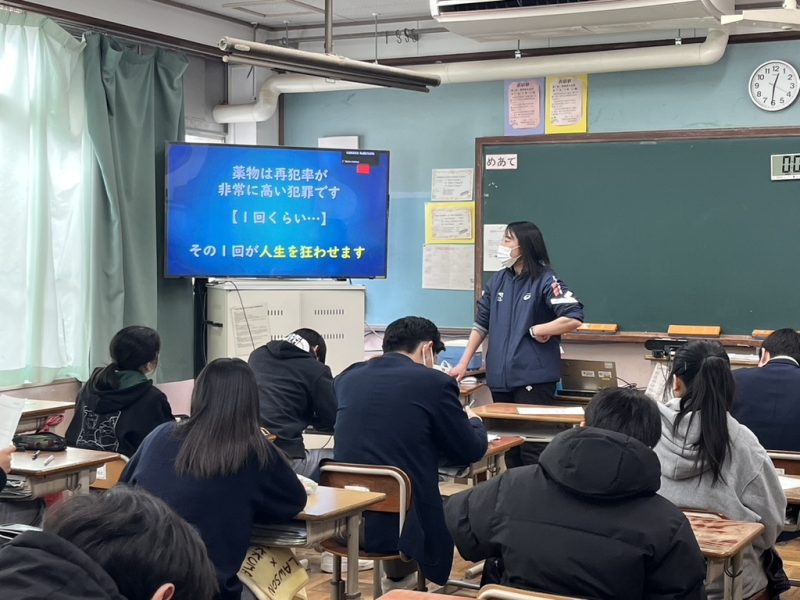

講演会は、川端警察署、下鴨警察署、京都少年鑑別所、京都保護観察所から後援をいただき、左京南地区更生保護女性会・左京北地区更生保護女性会、左京区BBS会、左京区社会福祉協議会、左京区薬剤師会、左京区薬物乱用防止指導員協議会、左京区保護司会共催で開催させていただきました。

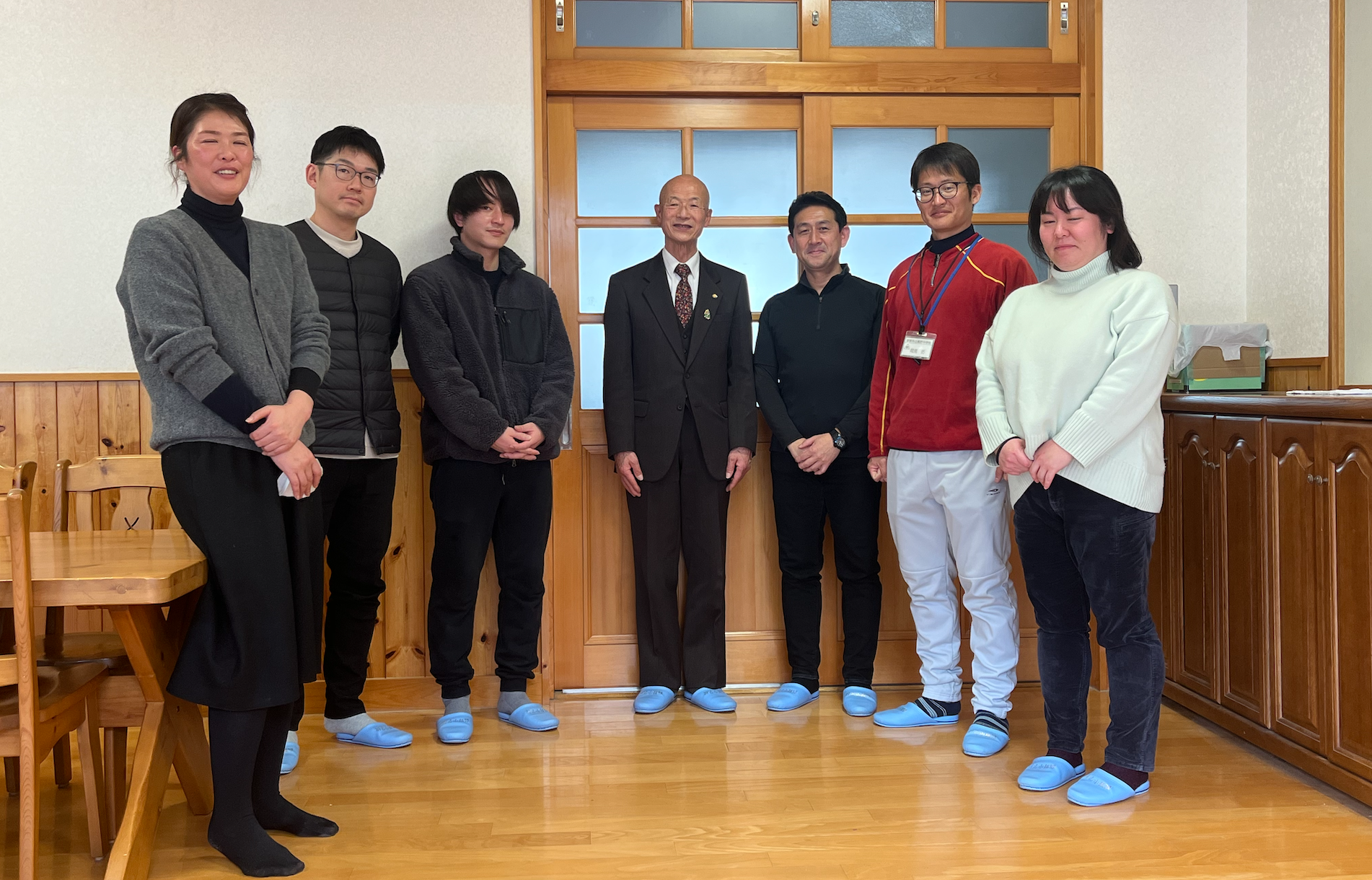

講演会終了後、サポートセンターで懇親会を開催し、

親交を深めました。